Ce travail s’inscrit dans le thème Santé et Prévention 2021-2022, toutes les diapos (et les schémas) ont été faits par mes soins

n° de candidat 12976

Les plantes sont utilisées depuis de nombreuses années dans le domaine pharmaceutique pour leurs vertus apaisantes. Elles apaisent les maux de tête, les problèmes digestifs, dégagent les voies respiratoires, permettent de cicatriser les plaies … Lors d’un hiver comme tous les hivers, je tombe soudainement malade, et pour soulager mon nez (et me débarrasser de ces microbes !) je décide de prendre des gouttes aux huiles essentielles. En regardant la boîte d’un peu plus près, je lis que ces gouttes sont faites à partir d’extraits de menthe sauvage.

Ainsi j’ai décidé de m’intéresser de plus près à la menthe et ses propriétés médicinales, en l’occurrence apaiser les voies respiratoires, soulager les problèmes digestifs, effets stimulants ou calmants. De nombreuses propriétés qui sont différentes selon les espèces de menthe utilisées.

On appelle les principes actifs (ou substance active) d’une plante, la molécule qui confère les propriétés particulières de cette plante.

Dans le cas de la menthe, c’est le menthol qui permet à la menthe de nous soigner et après de multiples recherches j’ai constaté que le taux en menthol d’une espèce de menthe à une autre était variable. En effet la menthe poivrée (Mentha x piperita) possède entre 30 et 50% de menthol, la menthe des champs (Mentha arvenis) entre 50 et 75%, tandis que la menthe verte (Mentha viridis L.) possède moins de 1% de menthol.

Je me suis donc demandé si en cueillant de la menthe d’un jardin quelconque, il était possible de déterminer l’espèce à laquelle celle-ci appartenait uniquement en déterminant son taux en menthol.

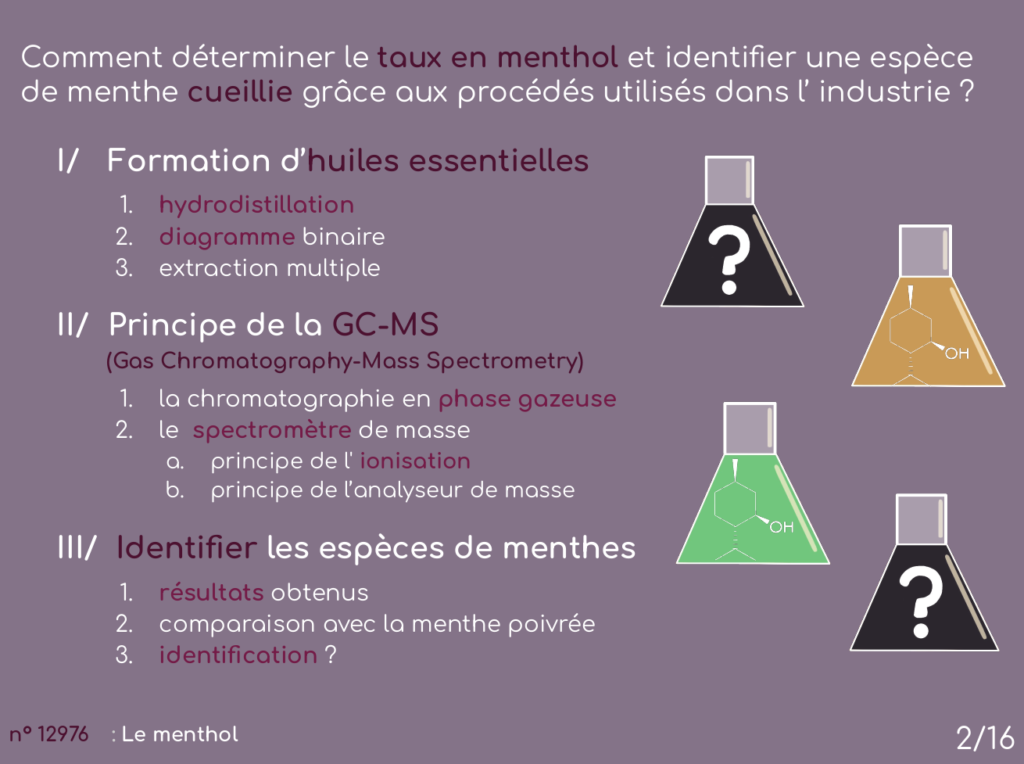

Pour cela il faut extraire le menthol contenu dans les feuilles de menthe, c’est-à-dire former des huiles essentielles pour ensuite les analyser afin de déterminer leur taux en menthol et enfin essayer d’identifier l’espèce.

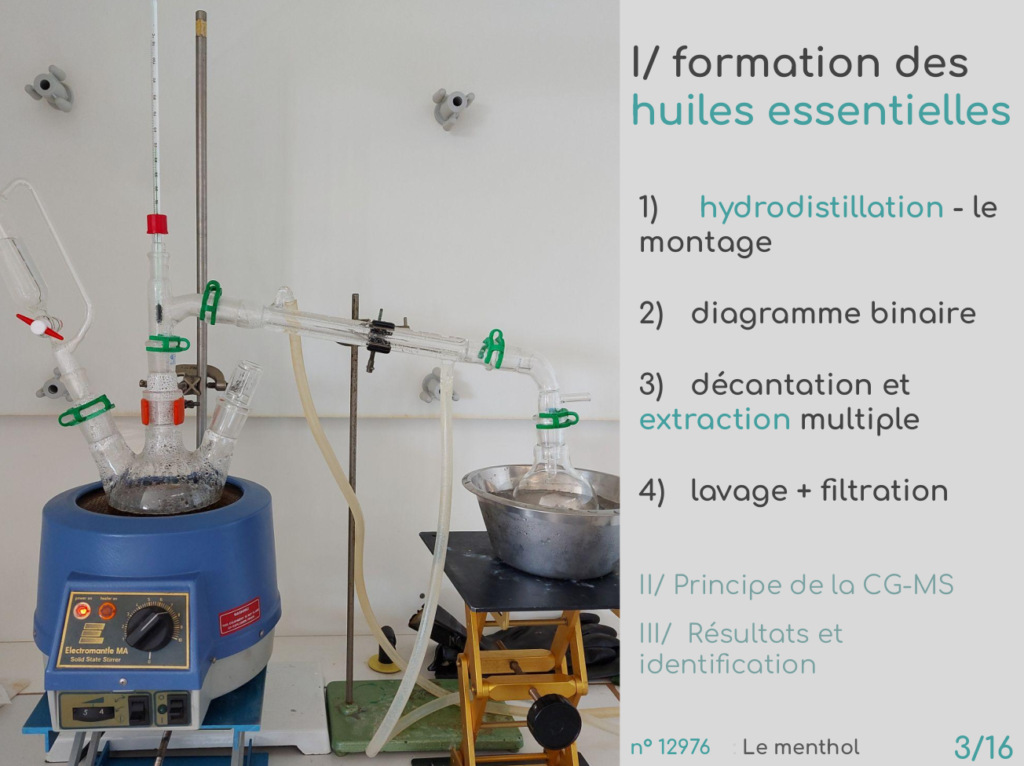

Les techniques de formation d’huiles essentielles utilisées au cours de ce projet sont celles couramment utilisées en industrie, c’est-à-dire une hydrodistillation.

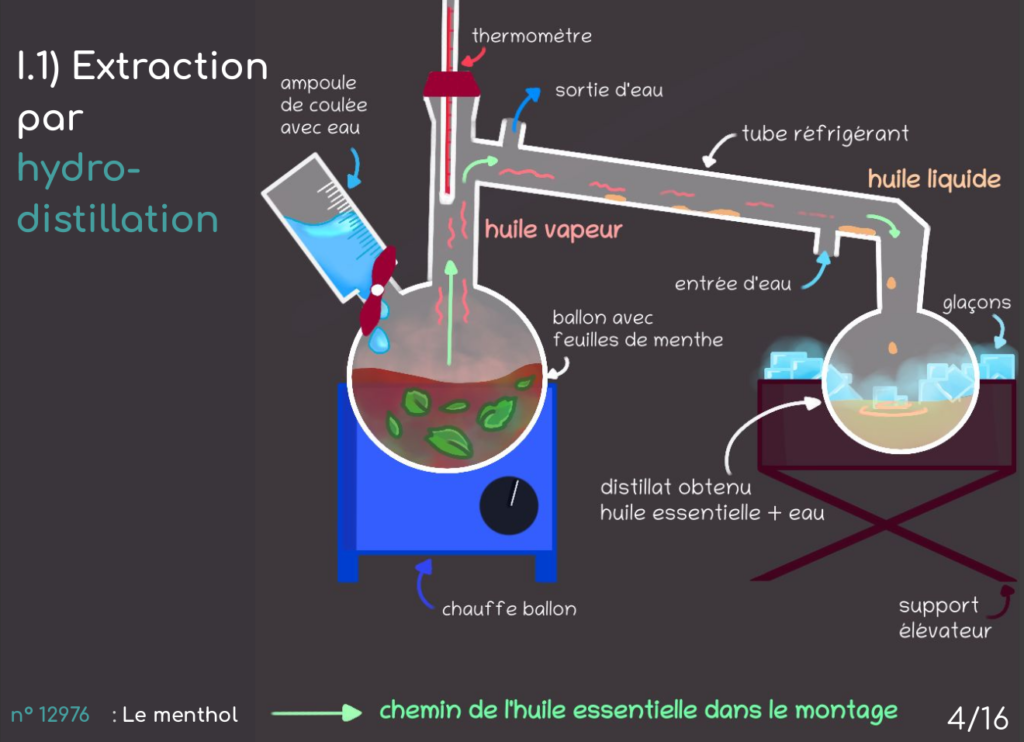

Nous allons voir dans un premier temps, le montage réalisé au cours de cette hydrodistillation. À la fin de celle-ci on obtient un distillat contenant une phase organique (où se trouve l’huile essentielle) et une phase aqueuse (très importante car il faut savoir qu’il faut toujours de très grandes quantités de feuilles pour former des huiles essentielles, elles en contiennent toujours très peu).

Le problème c’est que pour faire des analyses précises on doit réaliser une chromatographie en phase gazeuse, et il ne faut surtout pas d’eau au risque de réduire la sensibilité de l’appareil et d’abîmer la colonne (voir l’explication après). Donc pour cela nous avons réalisé une extraction de la phase organique et nous l’avons séché au sulfate de sodium pour enlever toute trace d’eau restante.

L’huile essentielle est contenue dans les feuilles, sous la chaleur du chauffe ballon, les feuilles vont craquer et libérer l’huile. Malheureusement celle-ci est sous forme vapeur donc les feuilles sont plongées dans l’eau afin de « garder » d’huile. Puis cette eau, une fois à sa température d’ébullition va entraîner l’huile dans le montage, où celle-ci va se condenser dans le tube réfrigérant. On récupère dans le distillat l’eau et l’huile liquide.

Le but de cette hydrodistillation est d’obtenir l’huile sous forme liquide car au début elle est gazeuse (essayez de faire des analyses avec de l’huile invisible à l’œil nu 😉 ).

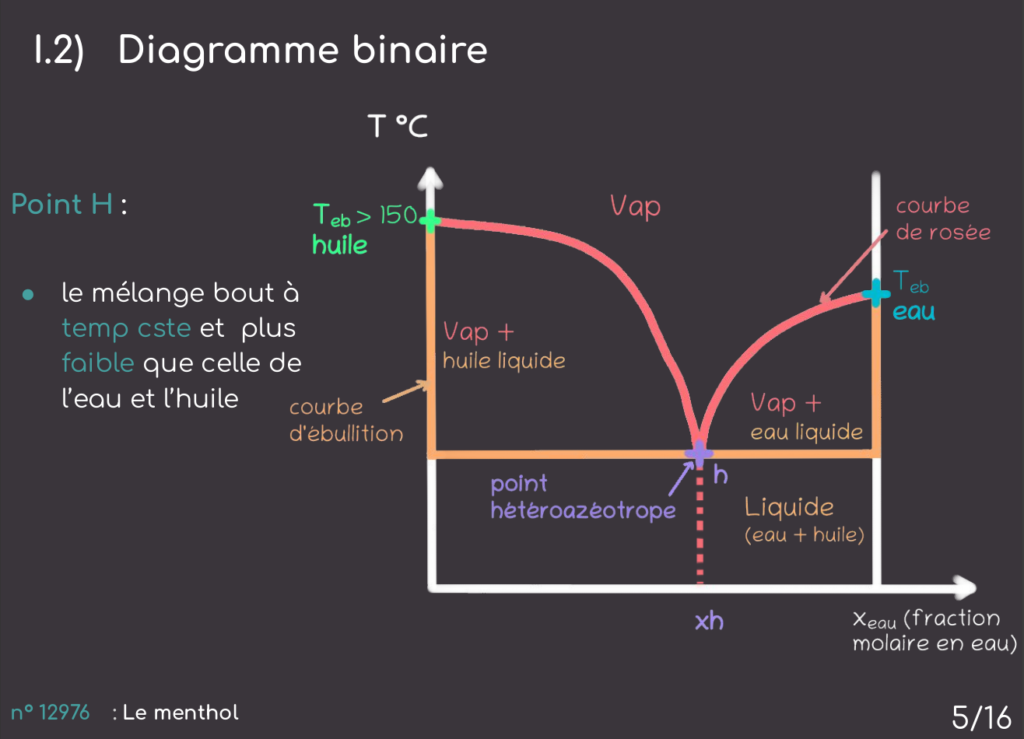

Ce diagramme nous explique pourquoi nous avons ajouté de l’eau dans le ballon. On peut voir que l’huile pure a une température d’ébullition supérieure à 150°C. Pour abaisser la température on va ajouter de l’eau, donc la fraction molaire de l’eau augmente et la température d’ébullition du mélange diminue jusqu’à Th, ce qui rend l’hydrodistillation possible avec le chauffe ballon du labo. Une fois que toute l’huile liquide s’est évaporé, la température augmente et l’eau s’évapore.

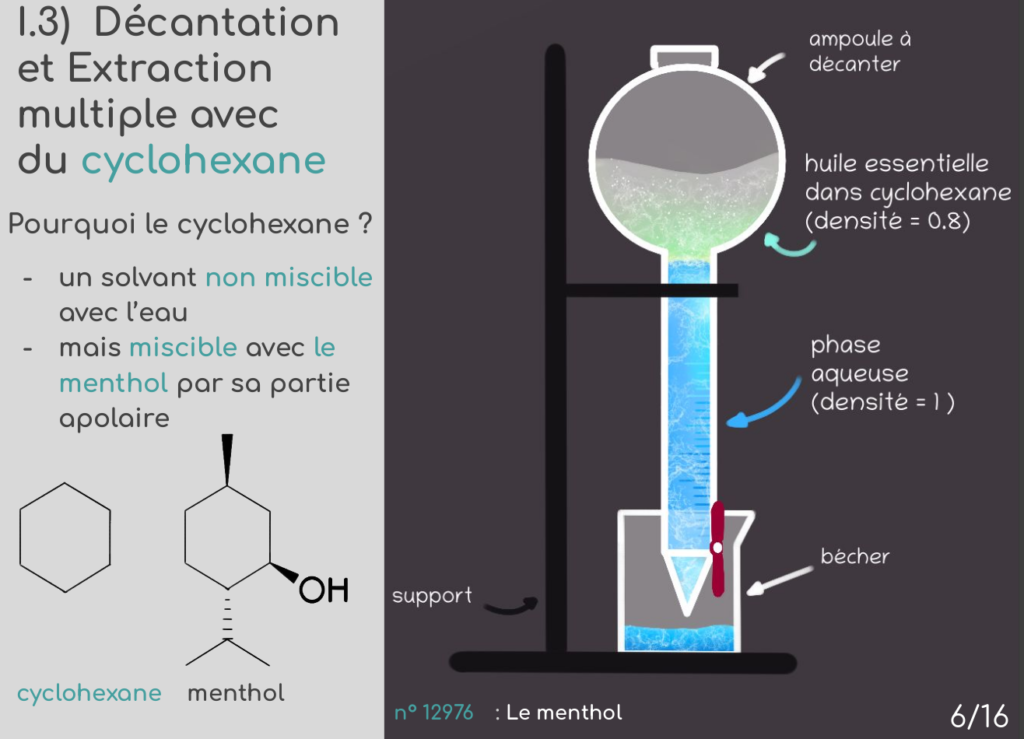

On procède ensuite à une extraction multiple pour extraire le maximum de phase organique du distillat. Pour cela nous avons mis une petite quantité de cyclohexane (10mL) dans l’ampoule à décanter, on a agité puis attendu la séparation des phases pour extraire la phase aqueuse et recommencer avec celle-ci 3 fois. A la fin on avait 30mL de cyclohexane qui contenait l’huile.

Nous avons choisi le cyclohexane comme solvant d’extraction car il est non miscible avec l’eau (cyclohexane apolaire et eau polaire), et le menthol (que l’on cherche à extraire) a une partie polaire, mais il est essentiellement apolaire par son cycle, il est donc miscible avec le cyclohexane.

Pour analyser les huiles essentielles nous avons cherché la meilleure méthode à réaliser pour avoir les analyses les plus précises. Il s’est avéré que la chromatographie en phase gazeuse-couplée au spectromètre de masse était la plus idéale, nous avons ensuite contacté une professionnelle au laboratoire de Mulhouse afin de réaliser les chromatographies et nous expliquer un peu plus le fonctionnement de cet étrange appareil.

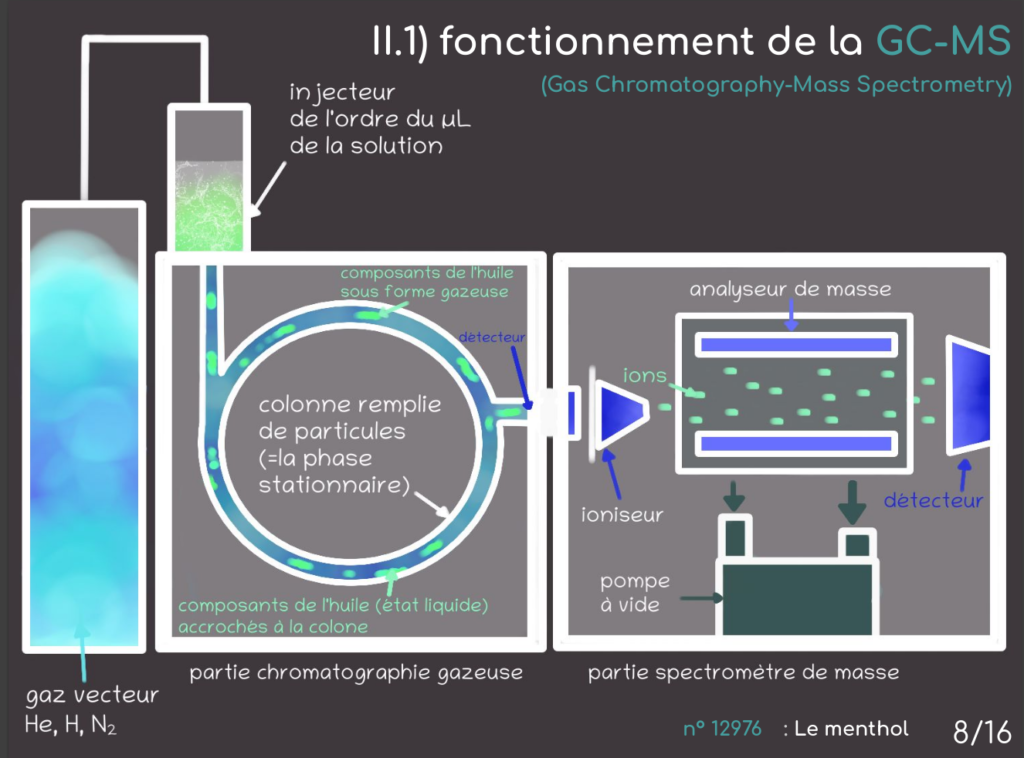

L’appareil est composé de deux parties, l’une pour la chromatographie et l’autre pour la spectrométrie. La colonne est très longue (3m), de diamètre très faible (25mm) et est remplie d’une petite couche de particules (25µm d’épaisseur) appelée la phase stationnaire. La colonne se situe dans un four qui va en une heure passer de 150 à 450°C.

L’injecteur va injecter une très faible quantité de notre solution de cyclohexane diluée 100 fois car l’appareil est très sensible.

Au début de la chromatographie, les composants (sous forme liquide) de la solution qui ne sont pas à leur température d’ébullition s’accrochent à la phase stationnaire grâce à des liaisons de Van der Waals. La température est à 150°C pour éliminer les molécules parasites.

Au fur et à mesure la température augmente dans le four et les composants se vaporisent, ils sont ensuite entraînés à travers la colonne par un gaz vecteur jusqu’au détecteur. On obtient ensuite un chromatogramme de leur intensité en fonction du temps (temps où la température était telle que les composants sont passés en phase vapeur).

Ensuite ces mêmes particules gazeuses vont dans le spectromètre de masse, il y a une pompe à vide pour maintenir le vide et aspirer le gaz vecteur afin de ne pas perturber les mesures.

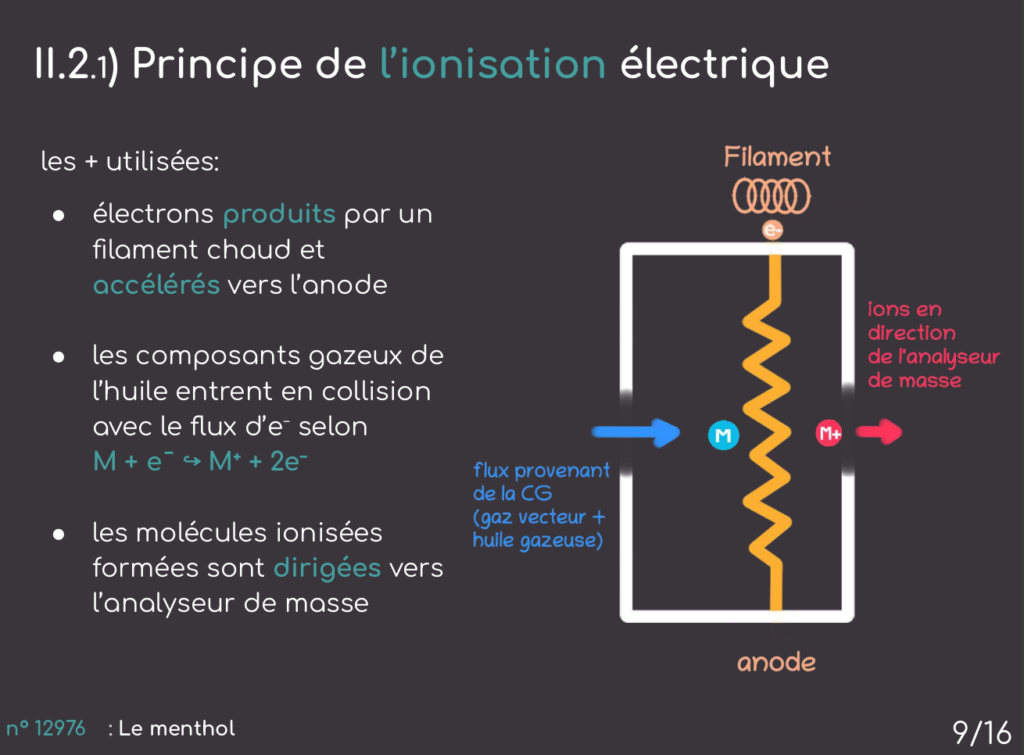

Les molécules sont ionisées, c’est-à-dire transformées en ions. L’ionisation électrique et chimique sont les plus utilisées en spectrométrie, ici j’ai fait le choix de n’expliquer que l’ionisation électrique.

Une barrière d’électrons est formée en jaune par un filament chauffé, les électrons sont accélérés jusqu’à l’anode. Les molécules (M) en bleu qui arrive perde un électron selon la réaction écrit pour devenir un cation M+ qui se dirige vers l’analyseur de masse.

[Pour l’ionisation chimique, il y a un gaz vecteur (supplémentaire) qui va réagir avec la barrière d’électrons pour ensuite réagir avec les molécules M pour faire des M+ (ionisation indirecte en quelque sorte).]

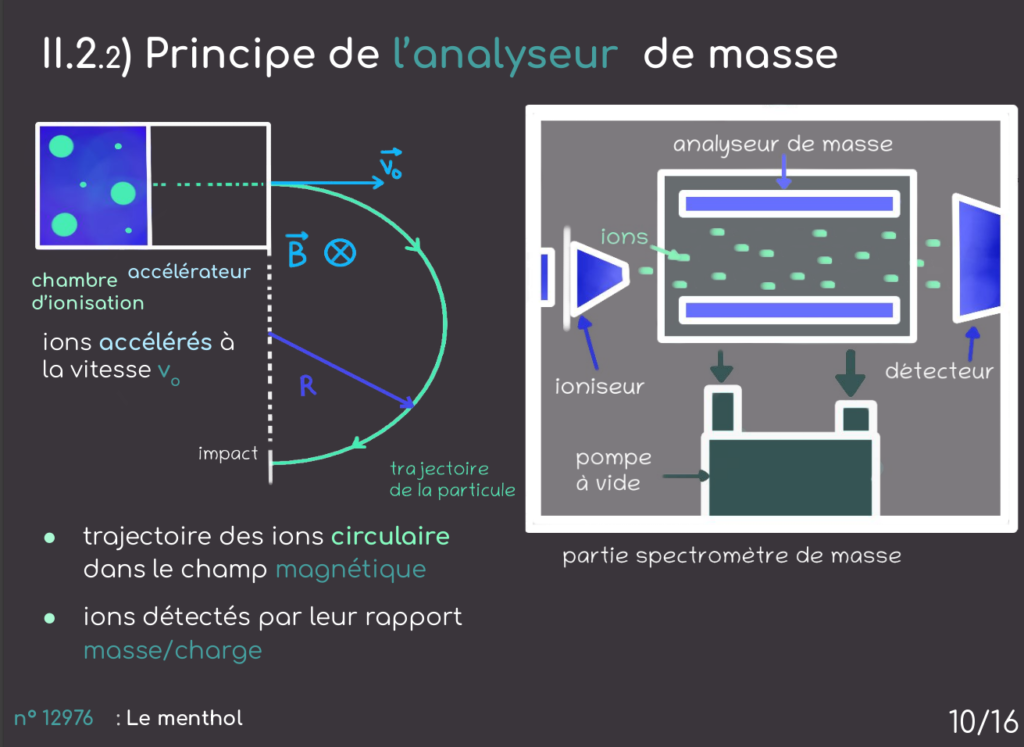

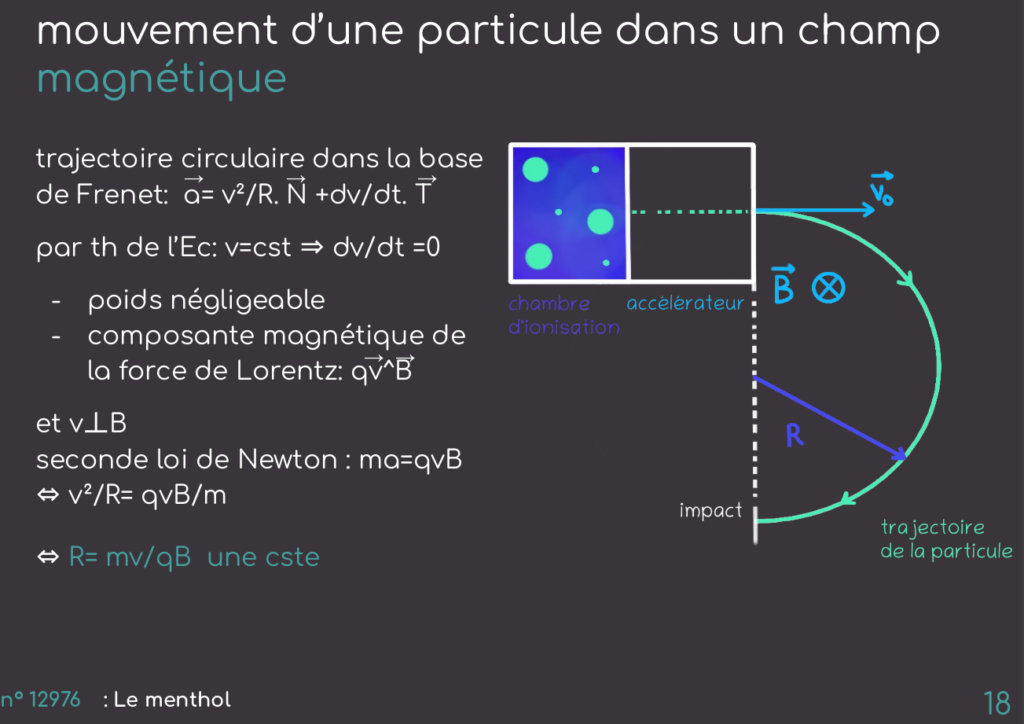

Dans l’analyseur de masse règne un champ magnétique uniforme, les ions sont accélérés dans l’analyseur. Ils ont une trajectoire circulaire (rayon calculé en annexe R=mv/qB), le rayon varie en fonction du rapport masse/charge (m/q, v/B est constant on suppose les ions propulsés par une même vitesse v ).

Les ions vont être triés dans l’analyseur de masse, ceux qui ont un rapport trop faible ou trop élevé passeront à travers l’analyseur, ils ont une trajectoire dite instable. Et les autres stables iront jusqu’au détecteur.

L’analyseur utilisé lors de notre spectrométrie est un quadripôle (expliqué en annexe).

Nous avons ensuite reçu nos résultats, voyons voir si maintenant il est possible d’identifier notre espèce de menthe!

En tout nous avions à notre disposition 4 espèces de menthe, dont 2 achetées et connues, tandis qu’avec mon binôme nous devions identifier les deux autres espèces. Ci-dessous les résultats de la CG :

On avait également un tableau à côté qui donnait les résultats précis des pics (mais trop gros pour être affiché). Les premiers pics correspondent aux éléments parasites et le cyclohexane qui se sont vaporisés rapidement.

Au bout de 14 minutes, le menthol qui est détecté dans l’appareil, il représente 57% des composants dans l’huile essentielle que nous avions formé (d’où un pic intense).

Un taux de menthol élevé correspondrait (selon nos sources littéraires) à une menthe poivrée, dans une de nos espèces connues, nous avions de la menthe chocolat qui est une espèce de menthe poivrée et nous avons aussi réalisé l’analyse de son huile essentielle.

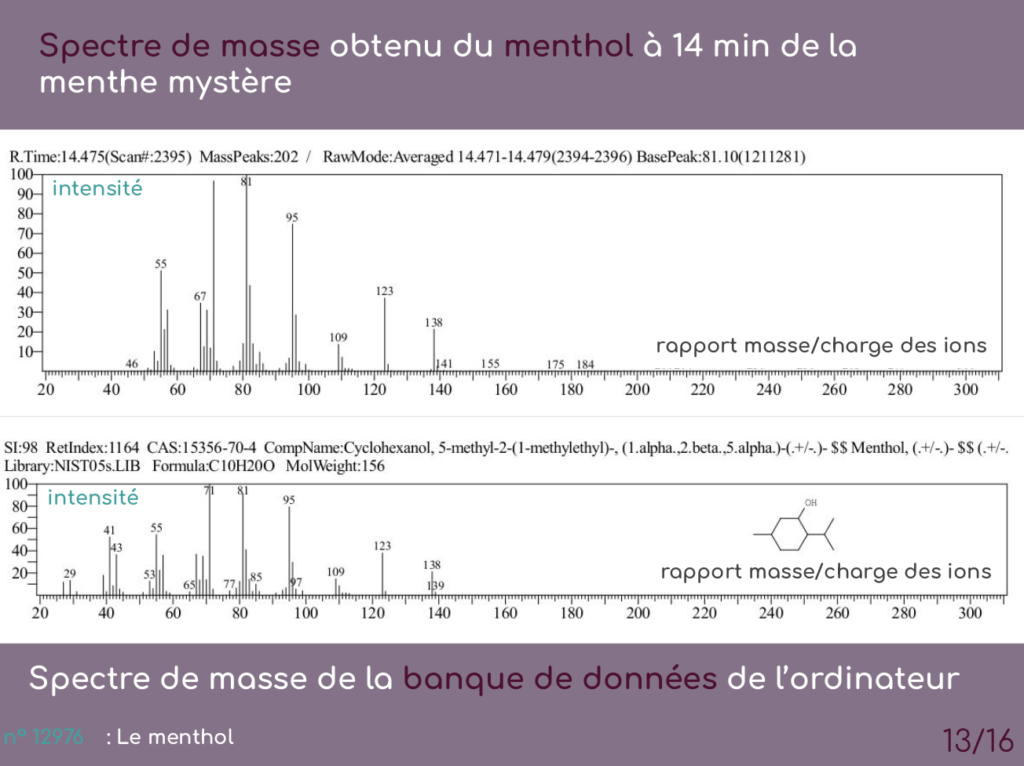

Mais juste avant, un spectre de masse pour le menthol lorsque celui-ci est passé dans l’analyseur:

Le premier spectre est celui de notre menthol, il a été identifié par l’ordinateur qui contient une banque de spectres semblables à celui qu’on a fait, celui affiché est un exemple des spectres proposés par l’ordinateur qui a le plus de pics en commun avec le notre.

Les ions sont classés en fonction de leur rapport masse/charge dans le spectre et d’intensités différente.

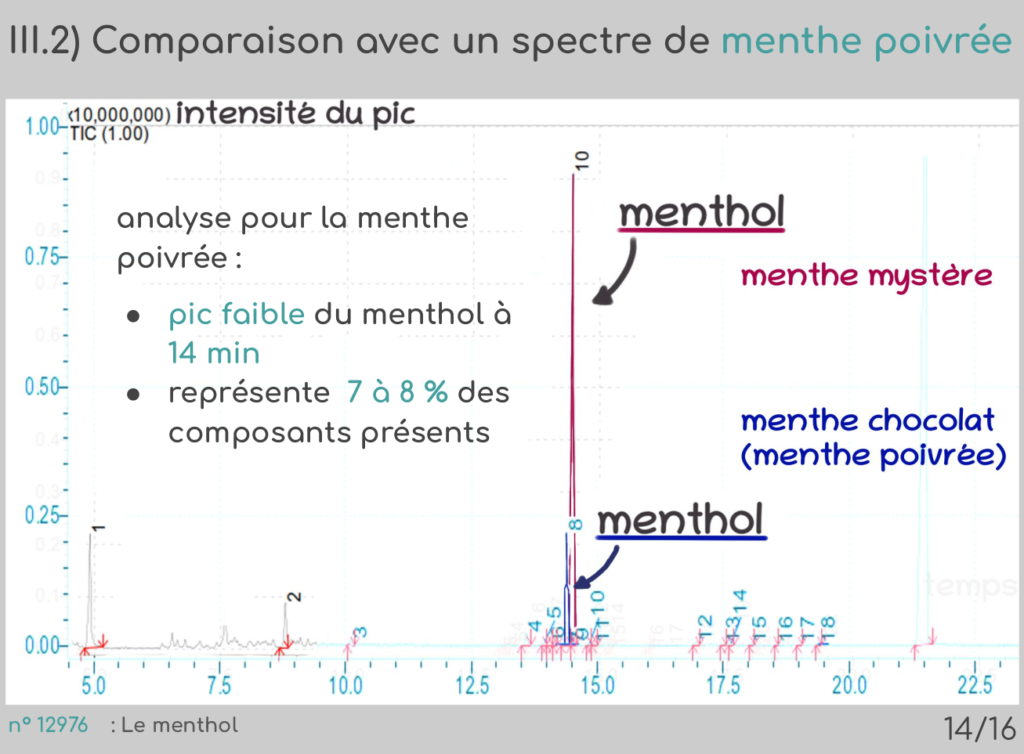

Ci-dessous une superposition du chromatogramme en rouge de la menthe inconnue (chromatogramme précédent) et en bleu de la menthe chocolat qui est connue.

On peut voir que vers 14 minutes (le temps où le menthol se vaporise dans la colonne et est détecté), on observe un pic d’intensité plus faible autour de 8%.

On peut conclure que le taux en menthol dépend des espèces de menthes, puisque qu’une menthe poivrée a en général un taux en menthol proche de 50%, et ici la menthe chocolat a un pic ne dépassant pas les 10% de menthol.

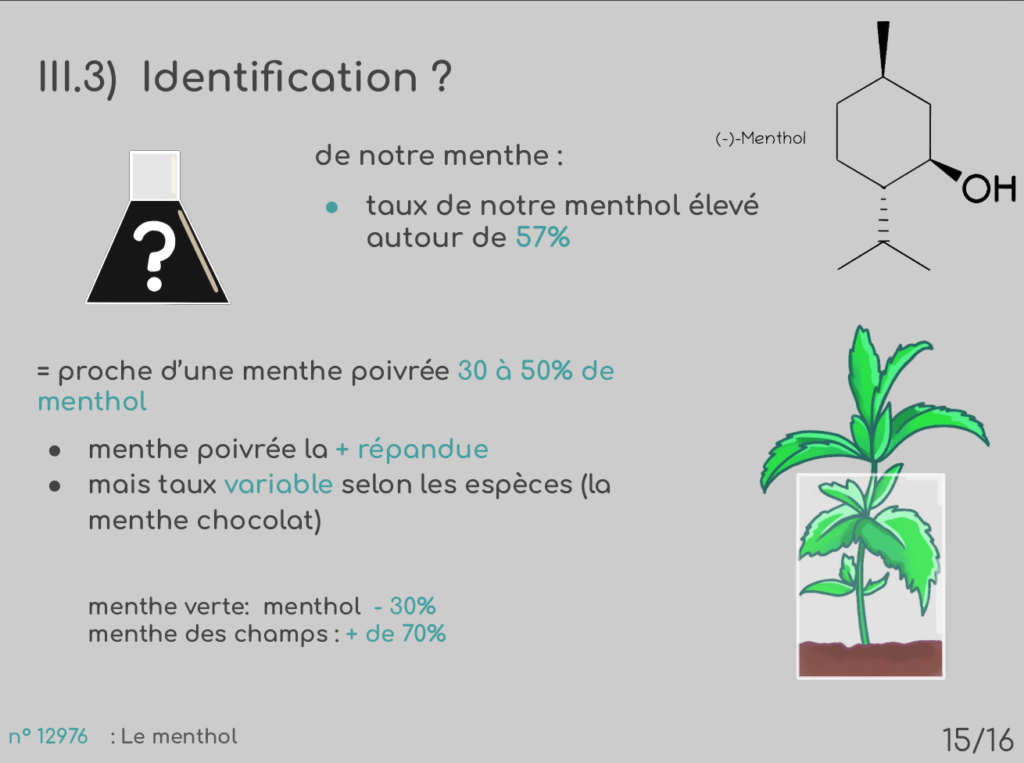

Pouvons-nous identifier cette espèce au final?

Pour un taux en menthol autour de 50%, l’espèce de menthe possible est la menthe poivrée avec son taux compris entre 30 et 50%, la menthe des champs ayant un taux en menthol autour de 70%.

Mais en faisant une analyse d’une espèce de menthe poivrée on se rend compte que toutes les espèces d’une variété n’ont pas le même taux en menthol et celui-ci est même très faible.

Nous ne pouvons donc conclure sur l’identification de cette menthe uniquement à partir de son taux en menthol ou encore avec d’autres composants.

Même si les analyses sont très précises, le chémotype trouvé à partir des analyses est très variable en fonctions des variétés, espèces, saisons, régions où l’on a cueilli cette menthe. La comparaison à la littérature pour l’identifier a été faite à partir de thèses originaires de pays extrêmement chauds où la menthe est abondante.

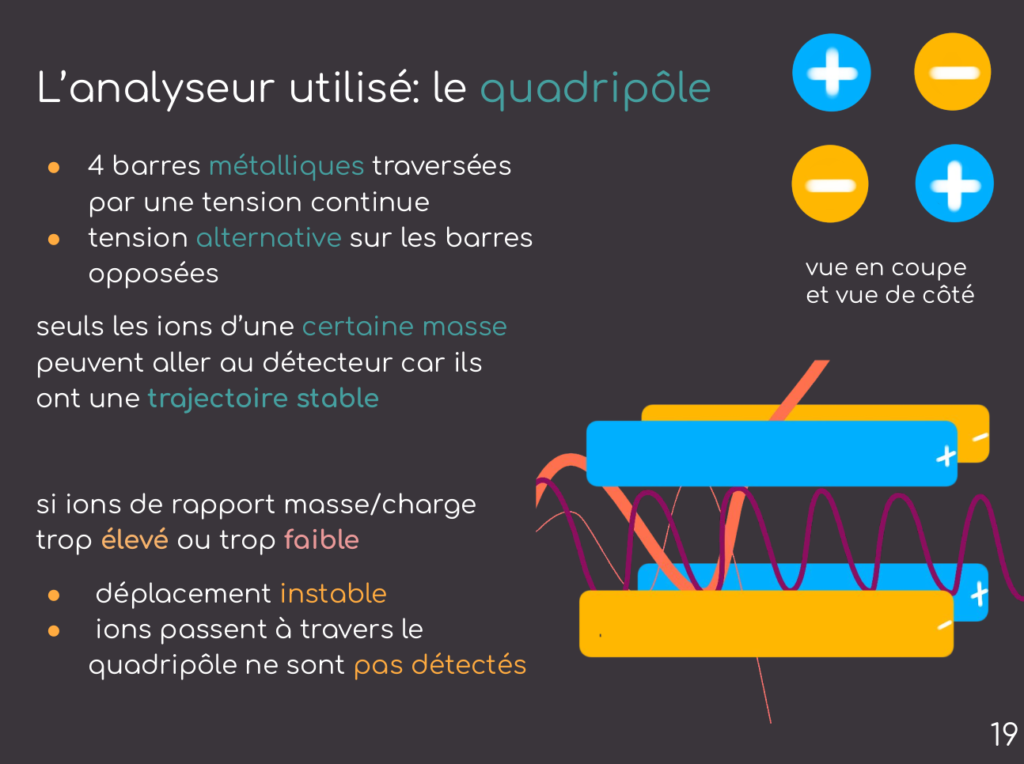

Le quadripôle est constitué de 4 barres métalliques traversées par des tensions opposées dans un champ magnétique uniforme. La particule « oscille » entre les barres métalliques avec une trajectoire semi-circulaire (qui ne dépend que du rapport masse/charge).

Si la trajectoire est instable (rapport masse/charge trop élevé ou trop faible) la particule passe à travers les barres et n’est pas détectée.

Si la trajectoire est stable, la particule va jusqu’au détecteur.

Sources Bibliographiques :

[1] Amina BENABDALLAH : Thèse : Etude écophysiologique, développement et importance des

plantes médicinales du genre Mentha dans le Parc National d’El-Kala (Nord-Est Algérie) :

https://123dok.net/document/y6jd93gq-%C3%A9cophysiologique-d%C3%A9veloppement-importance-plantes-m%C3%A9dicinales-mentha-national-alg%C3%A9rie.html ; 2016-2017

[2] AROMA ZONE : Fiche bibliothèque technique huile essentielle de Menthe Poivrée :

http://www.aroma-zone.com/aroma/fichementhepoivree.asp ; 2013

[3] AROMA ZONE : Fiche bibliothèque technique huile essentielle de Menthe Verte BIO :

http://www.aroma-zone.com/aroma/fichementheverteBIO.asp ; 2013

[4] Addadi Hanaa et Ferradji Siham Milouda : Thèse : Extraction d’huile essentielle d’une plante

médicinale « La Menthe » : https://docplayer.fr/52408169-Extraction-d-huile-essentielle-d-une-plante-medicinale-la-menthe.html ;2014

[5] Océane QUIDEAU, Jade BLANCHARD, Yann LIEPCHITZ, Morgan FOURCIN, Mihaela MAGDEI,

Océane RIGA : Macération de menthe fraîche puis dosage du menthol en CPG : 2019-2020

[6] © SHIMADZU CORPORATION : Shimadzu’s Fundamental Guide to Gas Chromatography Mass

Spectrometry (GC-MS) :

https://www.shimadzu.eu.com/sites/shimadzu.seg/files/SEG/GCMSBASIC.pdf ; 2020

DOT (déroulement opérationnel du TIPE):

[1] Juin 2021 : recherches bibliographiques sur les espèces de menthe et les huiles essentielles.

[2] Mi-octobre 2021 : premières expériences pour extraire les huiles essentielles de plusieurs

espèces de menthe, une hydrodistillation suivie d’une extraction multiple au cyclohexane.

[3] Début Novembre 2021 : prise de contact avec une professionnelle du Laboratoire d’Innovation

Moléculaire et Applications d’Alsace, pour réaliser une chromatographie en phase gazeuse des

huiles essentielles afin de déterminer leur taux en menthol.

[4] Décembre 2021 : rencontre avec la professionnelle au laboratoire de l’ENSC de Mulhouse pour

réaliser les analyses, et avoir des explications sur l’appareil utilisé.

[5] Janvier 2022 : rédaction du MCOT et attente des résultats des analyses.

[6] Février 2022 : exploitation et interprétation des résultats des huiles essentielles de menthe.

[7] Mars à Juin 2022 : réalisation de la présentation et approfondissement des recherches

bibliographiques sur la chromatographie en phase gazeuse et le spectromètre de masse.